|

Wartungseinheit 32 der NVA für das Schutzbauwerk 16/017 - Chronik

- Nichtveröffentlichte Erinnerungen -

© Hertwig und Co. / 2008, ergänzt 2018, 2021 |

|

| |

4. Nutzungsphase ab 1970

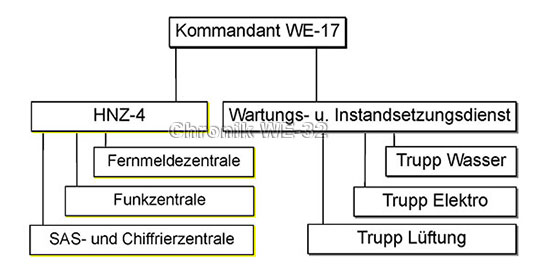

4.1. Die Wartungseinheit 17

|

Abb. 4.1 Kommandant der WE17 Oberstleutnant Werner Gohlke |

Erster Kommandant der Wartungseinheit 17 (WE-17) wurde Oberstleutnant Werner Gohlke. Als Gründungstag dieser Spezialeinheit gilt der 1. Februar 1969, als der neu ernannte Kommandant von seinen drei

Mitstreitern (Kattner, Rau, Schäfer) im Gebäude 5 begrüßt wurde und sein Quartier auf der Baustelle bezog. Die „4-Mann-Einheit“ war auch zugegen, als sich Verteidigungsminister

Heinz Hoffmann 1969 in Hennickendorf über den Baufortschritt informieren ließ. Bis zum nächsten Wiedersehen mit dem Armeegeneral sollte aber noch mehr als - ein Jahr vergehen. Nach Abschluss aller

Überprüfungen am Schutzbauwerk (die so genannte Schlussabnahme) fand im Beisein des Ministers im November 1970 die Einweihungsfeier statt. Ein wichtiges Etappenziel war erreicht; die Schlussabnahmeprotokolle ließen aber für die folgenden Monate noch viele Nacharbeiten erwarten.

Bis zum Herbst 1970 war die WE-17 personell bereits von 4 auf knapp 100 Mann aufgestockt worden. Gutes Personal durfte sich OSL Gohlke persönlich in den Unteroffiziersschulen

Weißwasser und Eilenburg aussuchen.

Wie streng es die Strausberger Vorgesetzten mit der Geheimhaltung nahmen, mag eine Episode aus dem geplanten Dienstantritt des Stellvertreters des Kommandanten für Nachrichten (1. Oktober 1971) sein.

Günter Schmidt erinnert sich an einen Tag im Frühsommer 1971:

|

Abb. 4.2 So ging Geheimhaltung pur - Lediglich die Abgesetzten Funksendestellen I und II (im Bild: bei Kemnitz) bekam der StKN zunächst zu sehen.

|

„Ich wurde, nachdem ich mich für die neue Dienststellung entschieden hatte, zu einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort in der Gegend um Michendorf befohlen.

Dort wartete auf mich Generalmajor Reymann (Chef Nachrichten der NVA), begleitet von Oberst Bachmann. Beide traten mit mir eine ‚Fahrt ins Grüne‘ an. Im ‚Grünen‘ wurde ich mit den damals noch im Bau

befindlichen Außenanlagen zwischen Märtensmühle und Wiesenhagen sowie bei Kemnitz, gelegen nahe der Fernverkehrsstraße 2 zwischen Treuenbrietzen und Beelitz, bekannt gemacht.

Das war an ‚Einführung‘ alles. Viel später erfuhr ich dann, dass selbst einem General die beabsichtigte Einführung in die neue Dienststellung vor Ort und vor dem befohlenen Termin untersagt worden war.“

Der Kommandant war Vorgesetzter für all jene Offiziere und Unteroffiziere im Objekt, die schon in Friedenszeiten die technische und nachrichtenmäßige Sicherstellung der Hauptführungsstelle der NVA zu gewährleisten hatten. Angehörige der WE-17 galten intern - im Unterschied zu „denen da oben“ - als „die da unten“. Denn sie waren die einzigen, denen während ihrer Dienstzeit der Zutritt zum Schutzbauwerk gewährt wurde.

Die Wartungseinheit 17 unterstand führungsmäßig dem Chef der Verwaltung Operativ beim Stellvertreter des Ministers und Chef des Hauptstabes. Untergebracht waren der Stab und die Wartungs- beziehungsweise Nachrichtenspezialisten in den Gebäuden 5 und 6.

Der Zugang zum Schutzbau erfolgte über einen knapp 50 Meter langen unterirdischen Verbindungsgang, der vom Gebäude 5 in Richtung Eingangsschleuse führte. Bei Bedarf oder

Notwendigkeit hätte ein weiterer Zugang - der offiziell „Hauptzugang“ sein sollte und in einem Tarnschuppen neben dem Gebäude 5 begann - genutzt werden können.

Abb. 4.3 Der selten genutzte „Haupt“-Eingang zum Bunker neben dem Gebäude 5 (links) und der getarnte Zugangstunnel (rechts) unter dem Gebäude 5

Abb. 4.3 Der selten genutzte „Haupt“-Eingang zum Bunker neben dem Gebäude 5 (links) und der getarnte Zugangstunnel (rechts) unter dem Gebäude 5

|

Als Gründungstag der WE-17 gilt der 1. Februar 1969

Wie ein Stellvertreter des Kommandanten in die geheime Hennickendorfer Welt eingeführt wurde |

| |

Wartungs- und Instandsetzungsdienst (WID)

„Da unten“ war die Versorgung des Schutzbauwerkes rund um die Uhr mit Wasser, mit Elektroenergie und mit Luft zu gewährleisten. Diese Aufgaben oblagen dem Technischen Wartungsdienst (TWD),

bald als Wartungs- und Instandsetzungsdienst (WID) mit seinen diversen Spezialisten. Die Lüftung beispielsweise war so einzuregeln, dass für die Arbeit der Stabsoffiziere so genannte „Behaglichkeitswerte“

erreicht und ständig eingehalten werden konnten. Behaglich fühlte man sich laut damaligen Berechnungen im Bauwerk bei 25 °C bis 26 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 40 bis 70 Prozent.

Die Kräfte des WID wurden über viele Jahre von OSL Rolf Asperger, den „schwäbelnden“ StKTWD, geführt. Ihm folgten OSL B., OSL Gerhard Koch und Major Jürgen te Kock.

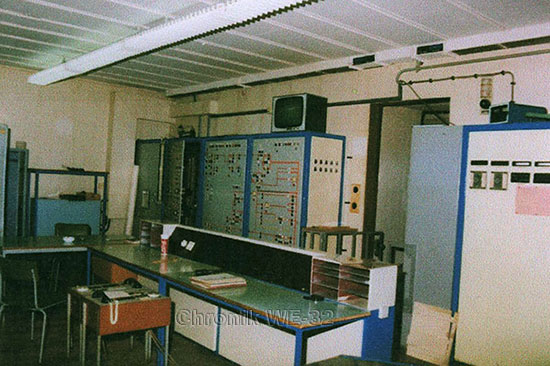

Abb. 4.4 Der Arbeitsraum des Dispatchers im zweiten Untergeschoss (das Bild stammt allerdings aus dem Jahr 1990)

Abb. 4.4 Der Arbeitsraum des Dispatchers im zweiten Untergeschoss (das Bild stammt allerdings aus dem Jahr 1990)

Die ständige Kontrolle der vollen Funktionsfähigkeit leitete der (etwas später in die Struktur aufgenommene) Dispatcher, ein Offizier im 24-Stunden-Dienst. Von seinem Arbeitsplatz im Dispatcherraum

aus konnte er in allen zu fahrenden Betriebsweisen des Schutzbauwerkes anhand zahlreicher optischer und akustischer Anzeigen die Arbeit der verschiedensten Aggregate und Maschinen überwachen und

zum Teil auch direkt von hier steuern.

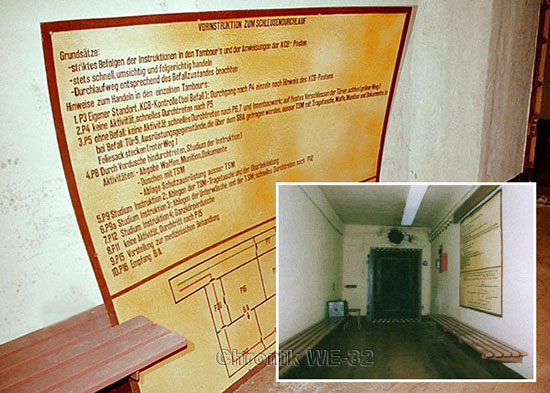

Abb. 4.5 „ ... nach Freigabe d. Tür schnell öffnen, durchtreten und schliessen“ lautete eine der Instruktionen auf einer Tafel im Eingangsbereich des Schutzbauwerkes. „Feinschmecker“ der

Neuen Deutschen Rechtschreibung können im 21. Jahrhundert bei der Betrachtung der Schreibweise des Wortes „schliessen“ erfreut feststellen, wie weit die Hennickendorfer (orthografisch) schon 1970

ihrer Zeit voraus waren.

Abb. 4.5 „ ... nach Freigabe d. Tür schnell öffnen, durchtreten und schliessen“ lautete eine der Instruktionen auf einer Tafel im Eingangsbereich des Schutzbauwerkes. „Feinschmecker“ der

Neuen Deutschen Rechtschreibung können im 21. Jahrhundert bei der Betrachtung der Schreibweise des Wortes „schliessen“ erfreut feststellen, wie weit die Hennickendorfer (orthografisch) schon 1970

ihrer Zeit voraus waren.

|

Der WID hatte rund um die Uhr die Funktionsfähigkeit des Bauwerkes zu sichern

Temperatur zum „Wohlfühlen“, die den Nachrichtenleuten „da unten“ aber wenig behagten |

Festgelegt waren 3 Betriebssysteme, auch Regime genannt, die in gleicher oder ähnlicher Form in allen großen Schutzbauwerken angewandt wurden. Wolfgang Schubert klassifiziert sie wie folgt:

| Betriebssystem I | das System der Normalbelüftung, zugleich Betriebssystem in Friedenszeiten. Die Bauwerksversorgung, besonders die Frischluftzufuhr, erfolgte ohne Einschränkung. Druck- und hermetische Türen blieben verriegelt. |

| Betriebssystem II | das System der Filterventilation, zugleich ständiges Betriebssystem im Kriegszustand des Landes. Die Luftzufuhr erfolgte grundsätzlich über die Filteranlagen. |

| Betriebssystem III | das System der vollständigen Isolation. Dieses Betriebssystem sollte unmittelbar nach bzw. bei einem bevorstehenden atomar oder

konventionell geführten Angriff auf das Schutzbauwerk zur Anwendung kommen. Die Versorgung des Bauwerkes von außen war ab diesem Zeitpunkt unterbrochen. Die ununterbrochene technische

Sicherstellung der jeweiligen Führungsaufgabe im Regime III erfolgte im weiteren über die autonom arbeitenden betriebseigenen technischen Systeme bei Inanspruchnahme der Reserven z.B. zur

Stromversorgung über Dieselaggregate, Batterien oder Anlagen der unterbrechungslosen Stromversorgung; zur Wasserversorgung über eigene Tiefbrunnen mit Wasseraufbereitungsanlage sowie der Wasserreserven für Trink- und Brauchwasser. |

Abb. 4.6 Im Warteraum des Schleusenbereiches (kleines Foto rechts) hing auch die Instruktionstafel mit den Anweisungen zum Durchlauf und zu den jeweiligen Handlungen (Entaktivierung / Entgiftung) in der Eingangsschleuse.

Abb. 4.6 Im Warteraum des Schleusenbereiches (kleines Foto rechts) hing auch die Instruktionstafel mit den Anweisungen zum Durchlauf und zu den jeweiligen Handlungen (Entaktivierung / Entgiftung) in der Eingangsschleuse.

Der Dispatcher kontrollierte per Videokamera, wer das Schutzbauwerk betreten wollte und ob derjenige zutrittsberechtigt war.

Erst nach entsprechender Prüfung entriegelte er ferngesteuert die tonnenschwere Tür zwischen Zugangstunnel und Schleusenbereich.

Der Schleusenkomplex war ein ausgeklügeltes Durchlaufsystem, welches je nach Gefechtslage und entsprechendem radiologischen oder chemischen Befall genutzt wurde.

Im Alltag unter Friedensbedingungen wurde der direkte Weg über die Räume P3 bis P7 zum angrenzenden Flur F11 gewählt.

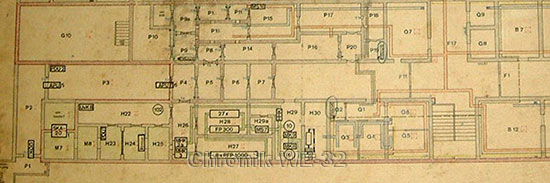

Abb. 4.7 Der Schleusentrakt in der Übersicht. Der Zugang beginnt bei P1 und endet bei P7 (ohne Entaktivierung/ Entgiftung) bzw. bei P20 (mit vorgeschriebener Spezialbehandlung)

Abb. 4.7 Der Schleusentrakt in der Übersicht. Der Zugang beginnt bei P1 und endet bei P7 (ohne Entaktivierung/ Entgiftung) bzw. bei P20 (mit vorgeschriebener Spezialbehandlung)

Die weiteren Kammern bis P20 dienten zum Durchschleusen bei Befall, also unter Gefechtsbedingungen. Für diesem Fall gab es einen Kontrollraum des eingeteilten Schleusenkommandanten. Laut 1990-er

Auskunftsbericht waren für die einzelnen Betriebsweisen folgende Schleusungskapazitäten im Hennickendorfer Bunker vorhanden:

| (a) unbefallene Personen | über geraden Weg | 80 Personen pro Stunde |

| (b) befallene Personen | mit Spezialbehandlung

in der Schleuse | 8 Personen pro Stunde |

(c) befallene Personen

während der

vollständige Isolation | nur 2 Schleusungen

möglich | 8 Personen /

je Hermetisationszeit |

|

Die drei zu fahrenden Regimes eines Schutzbauwerkes

Die Eingangsschleuse zum Bunker |

|

Dem Dispatcher zur Seite stand im 24-Stunden-Dienst ein Gehilfe. Im normalen Tagesdienst waren ständig 15 bis 20 Armeeangehörige vor Ort im Schutzbauwerk. Bei seiner Dienstübernahme hatte sich der Dispatcher von der Einsatzbereitschaft der gesamten Mess-, Steuer- und Regeltechnik des Bauwerkes zu überzeugen.

|

Abb. 4.8 Sie waren auch periodisch zu überprüfen: die Sensoren für radioaktiven Befall des Geländes

|

Periodisch erfolgten Kontrollen zur Einhaltung der geforderten Schutzparameter und der Einsatzbereitschaft der Netzersatzanlage, die in sich die Funktionsfähigkeit des

Schleusentraktes zur Durchführung der teilweisen oder vollständigen Spezialbehandlung des Personalbestandes, die Regimefahrweisen (Betriebsweisen) des Bauwerkes sowie die Bevorratung mit Treib- und

Schmierstoffen, Ersatzteilen, Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen, Nahrungsmitteln und anderem einschlossen. Der Jahreswartungsplan des WID sah die jährliche Überprüfung des Schutzbauwerkes durch

den vorgesetzten Stab, das Ministerium für Nationale Verteidigung mit speziellen Experten aus dem Bereich Spezialbauwesen vor.

Individuelle Überprüfungen der Funktionsfähigkeit des Schutzbauwerkes wurden in Verantwortung des Kommandanten der WE 17, (später der WE-32) monatlich im Rahmen des „Tages der

Gefechtsbereitschaft“ durchgeführt. Insbesondere der Komplektetausch (Nahrungsmittelvorräte) rief bei den Beteiligten im Schutzbauwerk „keine Begeisterung“ hervor.

Während der „Tage der Gefechtsbereitschaft“ oder bei den meisten Übungsmaßnahmen befanden sich im Schutzbauwerk ca. 50 Personen. Wurde das Bauwerk in solchen Üb-Phasen dann

von der Netzersatzanlage versorgt, reichte für die Sicherstellung die Last eines einzigen der anfangs vier zur Verfügung stehenden Dieselgeneratoraggregate (DGA, im allgemeinen

Sprachgebrauch „die Diesel“) aus. Für den Fall einer vollen Belegung und Auslastung des Bauwerkes wurde der Einsatz von drei Dieselgeneratoraggregaten als erforderlich angenommen. Das vierte Dieselaggregat stellte eine Reserve dar. Dass dieses vierte Aggregat beizeiten „totgefahren“ (technischer Totalausfall) wurde, verschweigt des Chronisten Höflichkeit.

|

Der Dispatcher war Vorgesetzter aller im 24- Stunden-Dienst im Bunker eingesetzten Armeeangehörigen |

Hilfsnachrichtenzentrale 4 der NVA

Nachrichtenkräfte und -mittel gehören als technisches Führungsinstrument zu den wesentlichsten Bestandteilen jeder Truppenführung. Allein aus dieser Feststellung heraus resultieren Funktion,

Aufgaben und Verantwortung des Bereiches Nachrichten in der geschützten Führungsstelle mit der Bezeichnung HNZ-4, die einst als Hauptführungsstelle der NVA, später in einer anderen Verwendung

vorgesehen war. Ihre Bedeutung kann somit auch von jedem Außenstehenden erfasst werden. Als Stellvertreter Nachrichten des Kommandanten des Schutzbauwerkes verantwortete Oberstleutnant Günther Schmidt

die Arbeit der HNZ-4,Tarnname „Kirsche“, ab 1980 Tarnname „Soroka“.

Die drei wichtigsten Elemente der HNZ-4 bildeten

• die Fernsprech- und Fernschreibzentrale (bis 1976, danach Fernmeldezentrale),

• die Funk- und

• die SAS- und Chiffrierzentrale (SCZ).

Neben der Hauptnachrichtenzentrale (HptNZ) des Ministeriums für Nationale Verteidigung in Strausberg gehörten in die zentrale Unterstellung - neben der HNZ-4 - weitere Hilfsnachrichtenzentralen als

Scheinbezeichnung für die Existenz von Führungsstellen. Ihre Errichtung erfolgte nach Inbetriebnahme der HNZ-4.

Erhalten gebliebene Pläne und Nachrichten-Schemata jener Zeit sind geeignet, den hohen Stellenwert der HNZ-4 zu unterstreichen. In der „Karte des Fernmeldenetzes“, Kartenausschnitt

Luckenwalde, ist zum Beispiel das vom Objekt 16/017 ostwärts abgehende „Sonderkabel 8744 60/60“ eingezeichnet. Über dieses Fernmeldekabel wurden alle Nachrichtenkanäle zur Nachrichtenzentrale

„Ranet“ (Tarnname) des Wünsdorfer Stabes der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD, später WGT) geschaltet. Von dort aus wurden die Verbindungen zum Stab der Vereinten Streitkräfte

in Moskau und zum Stab der Vereinten Streitkräfte in der Westrichtung in Legnitza hergestellt.

Auch das Befehlsschema der Nachrichtenzentrale „Wostok“ des MfNV lässt Rückschlüsse auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Nachrichtenkräfte und nachrichtentechnischen Einrichtungen

in Hennickendorf zu. Die WTsch-Verbindungen wurden in den Unterlagen mit den Kanalbezeichnungen XT 123001 und 123002 geführt. Sie wurden durch die Abteilung N des Ministeriums für Staatssicherheit organisiert. Genutzt wurden Geräte Koralle. Die Fernsprechapparate waren in den Führungsräumen des 1. Untergeschosses aufgestellt. Insofern durften im Alltag diese Räume nur durch die Angehörigen der SCZ betreten werden. Sie hatten übrigens auch die Aufgabe, diese Räumlichkeiten freitags zu reinigen.

Die Hauptaufgabe der HNZ-4 bestand darin, alle nachrichtentechnischen Einrichtungen in ständiger Bereitschaft zum Übergang in eine der Stufen der Gefechtsbereitschaft zu halten,

die befohlenen Nachrichtenkanäle zu schalten, zu messen und zu prüfen und diese den Endstellen zur Nutzung zu übergeben. Unter Berücksichtigung der Hauptaufgabe sah der Stellen- und Ausrüstungsplan

(STAN) den überwiegenden Einsatz von Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit vor. Sie wurden bereits an den Lehreinrichtungen Prora, Weisswasser, Eilenburg und Frankfurt/ Oder ausgewählt und zum Dienst in der HNZ-4

vorgeschlagen. Dieses Privileg war den Zuständigen in Hennickendorf vom Ministerium zugebilligt worden. Die Berufssoldaten und Unteroffiziere auf Zeit der SCZ kamen in der Regel von der Unteroffiziersschule / später vom NaZ-12 bzw. von der Militärtechnischen Schule „Herbert Jänsch“ Frankfurt/Oder.

Der Nachrichtenbetrieb wurde in der HNZ-4 im Schichtdienst rund um die Uhr durchgeführt. Den Schichtdienst betrafen im Regelbetrieb nur die Funkzentrale, die Fernmeldevermittlung,

den Fernmeldemechaniker, den Fernschreiber und natürlich den Diensthabenden Nachrichten (DNZ). Alle zum Dienst eingeteilten Diensthabenden in den einzelnen Elementen der Nachrichtenzentrale

wurden zum Dienstantritt durch den DNZ zum Dienst vergattert: "Ich vergattere Sie zum Halten und Betreiben aller Nachrichtenverbindungen in Zusammenarbeit mit allen Streitkräfte des Warschauer Vertrages ... - "VERGATTERUNG".

Der DNZ trug während der Schicht die Verantwortung für alle Abläufe in der Nachrichtenzentrale. Sein Dienstraum A 18 befand sich im 2. Untergeschoss des Schutzbauwerkes.

Folgende Elemente der Nachrichtenzentrale waren mit Diensthabenden besetzt:

|

Abb. 4.9. Dieser Markierungsstein mit dem oben eingelassenen Kürzel „DP“ befand sich wenige Meter ostwärts neben dem Schutzbauwerk und kennzeichnte den Verlauf der Fernmeldekabel

|

- die Fernmeldezentrale mit dem Diensthabenden Fernsprecher und dem Diensthabenden der Übertragungsstelle. Der Diensthabende Fernschreiber (offene Fernschreibstelle) kam von der SAS- und Chiffrierstelle

- die Funkzentrale mit dem Diensthabenden Funker,

- die SAS- und Chiffrierstelle stellte einen Diensthabenden der Chiffrierstelle, einen DH der SAS-Fernsprechstelle, einen DH der SAS-Fernschreibstelle sowie einen DH SCZ. Bei den SFe und SFs Kräften wurde der Bereitschaftsdienst in der Regel

nur für die monatlichen Überprüfungen der SFe und SFs Verbindungen zu den sowjetischen Streitkräften (Moskau) genutzt. Es wurden nur Kanalmessungen durch die Kräfte durchgeführt.

Es wurde keine verschlüsselte Verbindungsaufnahme mit den sowjetischen Kräften durchgeführt.

Der StKN und die Verantwortlichen der nachgeordneten Bereiche orientierten beim Zusammenwirken der Diensthabenden darauf, dass die Spezialisten in ihren erlernten Elementen

selbstständig handeln, vom DNZ aber bei Bedarf die erforderliche Hilfe und Unterstützung bekamen. In der HNZ-4 galt die einfache Regel „Ich muss mit auftretenden Ereignissen selbst fertig werden,

habe aber auch eine Reißleine - mit dem DNZ, eine Person, die es schon besser kann.“

|

Wichtige Hilfsnachrichtenzentralen der oberen Führung:

HNZ-2 Streganz

HNZ-3 Prenden

HNZ-4 Hennickendorf

HNZ-7 Niederlehme

HNZ-8 Harnekop |

Fernmeldezentrale

Mit Beginn der Nutzungsphase wurde Oberstleutnant Wolfgang Rau, vormals in der Hauptnachrichtenzentrale tätig, als Leiter der Fernmeldezentrale eingesetzt. Das Element Fernmeldezentrale

stellte das wichtigste Element dar, weil aus ihr heraus alle aktiven Nachrichtenverbindungen betrieben wurden, die über das Gesamtstaatliche Nachrichtennetz der Deutschen Post der DDR geschaltet waren.

Parallel zur Errichtung des Schutzbauwerkes wurde an der Landstraße von Hennickendorf zur Fernverkehrsstraße 246 zwischen Rieben und Zauchwitz ein Schaltschacht errichtet, der über die

Übertragungsstellen Treuenbrietzen und Michendorf der Deutschen Post den Zugang in das Gesamtstaatliche Nachrichtennetz ermöglichte.

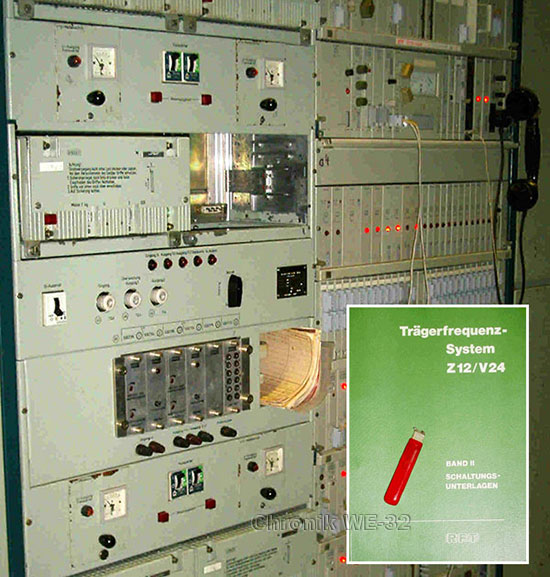

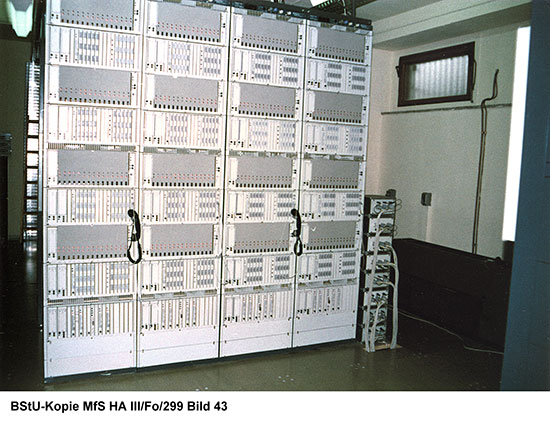

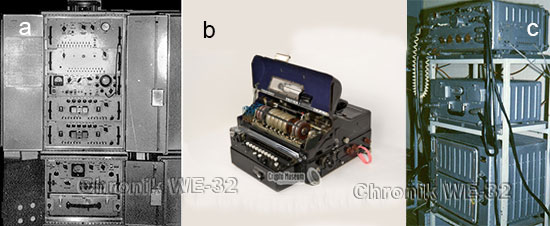

Abb. 4.10. Zeitgemäße Trägerfrequenz- und Wechselstromtelegrafietechnik, wie sie auch in der HNZ-4 zum Einsatz kam. (Die Fotos stellte das Museum Wollenberg) freundlicherweise zur Verfügung)

Abb. 4.10. Zeitgemäße Trägerfrequenz- und Wechselstromtelegrafietechnik, wie sie auch in der HNZ-4 zum Einsatz kam. (Die Fotos stellte das Museum Wollenberg) freundlicherweise zur Verfügung)

Die in der Übertragungsstelle der HNZ-4 installierte Trägerfrequenz- und Wechselstromtelegrafietechnik ermöglichte die Bereitstellung von zirka 180 Fernsprechkanälen und etwa 50 Fernschreibkanälen, die den Endstellen zur Nutzung übergeben werden konnten. Ausdruck des technischen Fortschreitens war die spätere Nutzung der digitalen Übertragungstechnik in Gestalt der Puls-Code Modulation (PCM). Das war ab 1986 immerhin das Modernste, was es in der DDR auf diesem Gebiet gab. Eine PCM-Leitung führte nach Luckenwalde.

Zur Struktur und zum Bestand der Fernmeldezentrale gehörte zudem ein Kabelleitungsbautrupp.

Abb. 4.11 Puls-Code-Modulation PCM-30 (Foto: http://scz.bplaced.net)

Abb. 4.11 Puls-Code-Modulation PCM-30 (Foto: http://scz.bplaced.net)

|

Fernmeldezentrale |

| |

Funkzentrale

Oberstleutnant Dieter Lau leitete die Funkzentrale in den ersten Jahren; im Zuge der Aufstellung der WE-32 wurde ab Ende 1976 Oberstleutnant Walter Achnitz (†) Leiter der Funkzentrale (FuZ).

|

Abb. 4.12. „Erzeugnisunterlage“ für eine Boden-Erdantenne aus dem VEB Funkwerk Köpenick |

Die Funkzentrale war unterteilt in die Funkempfangs- und Funksendezentrale (Stelle).

Die Arbeitsplätze in der Funkempfangszentrale (FuEZ) waren mit Kurzwellenempfängern aus der Produktion des Funkwerkes Köpenick ausgerüstet, als Funksender

kamen zunächst das SEG 1000 später die Sender vom Typ KN 1 bzw. KN 5 zum Einsatz. Aus Tarnungsgründen wurden hochmoderne, im Außengelände vergrabene Erdantennen genutzt.

Die Sender wurden im Rahmen von Übungsmaßnahmen auch aus der Funkempfangszentrale der Hauptnachrichtenzentrale fernbedient. Die Modulations- und Tastleitungen

wurden dazu über die Funksendezentrale der HptNZ in KAGEL weitergeschaltet.

Die HNZ-2, -4, -7 und -8 waren im System der zentralen Modulations- und Tastleitungen erfasst, was die Fernbedienung der installierten Sender in den HNZ mit dem Ziel der

Täuschung der gegnerischen Funkaufklärung aus vielen Funkempfangszentralen auf dem Territorium der DDR zuließ. Es war für die Funkaufklärung des Gegners schwerlich nachzuvollziehen

beziehungsweise aufzuklären, in wessen Interesse ein Funksender arbeitete. So war es unter anderem möglich, dass Sender der HNZ-4 aus dem Kommando der Volksmarine oder aus einem Militärbezirk fernbedient werden konnten. Eine nicht unwesentliche Rolle in diesem System spielte die Kommunikationszentrale Kunersdorf, auch Objekt

448 genannt und die Funksendezentrale der Hauptnachrichtenzentrale.

Mit dem Ziel die Funker in den Hilfsnachrichtenzentralen und den Nachrichtenzentralen der Kommandos der Teilstreitkräfte der NVA, der Militärbezirke und der Verbände

zu trainieren, wurden in der Regel monatlich zweitägige Funkübungen durch die Hauptnachrichtenzentrale geplant, organisiert und durchgeführt. Im Rahmen dieser Funkübungen wurde ein

reger Übungs- und Blendspruchverkehr in befohlenen Funknetzen und -richtungen durchgeführt. Die Funksprüche wurden in der Chiffrierstelle erstellt, beinhalteten keine operativen Informationen.

Eine Episode mag den Spruch „Unwissenheit schützt vor Dummheit nicht“ unterstreichen. Verzapft hat es die zentrale Funküberwachung: In den Blendsprüchen kam hin

und wieder die Zeichenkombinationen „HI“ vor, die als „Funkerlachen“ missverstanden werden konnte; ebenso wie „EK“ als „Entlassungskandidat“ gedeutet werden konnte. Daraufhin

wurde so etwa im Jahre 1987 den Funkern das Blendspruchbuch in die Hand gedrückt und diese mussten die „anstößigen“ Stellen finden und streichen. Der Nachteil fiel bald jedem auf: Nie trat eine dieser Kombinationen in Funksprüchen auf - was aber bei normalen Geheimtexten doch immer mal vorkommen kann. Für den Einsatz von abgesetzten Funksendestellen, im Krisenfall mit Kräften aus der 2. Nachrichtenbrigade Niederlehme besetzt, waren geschützte Standorte, die AFS-1 und AFS-2, bei Wiesenhagen und Kemnitz vorbereitet. Sie waren fernmeldetechnisch mit dem Schutzbauwerk in Hennickendorf verbunden und für die Anschaltung vorbereitet Die Standorte wurden periodisch bezogen und der Personalbestand der Funksendestellen trainiert.

|

Abb. 4.13 Auf einem (durch eine Leichtbauhalle überbauten und so getarnten) betonierten Notausstieg aus dem Bunker wurden auch Antennenhalterungen für Richtfunktechnik befestigt.

|

Der Dienst der Funker im Kurzwellenfunknetz der NVA erfolgte „nur“ im Übungsverkehr, war aber völlig ausreichend, um sich - von Barnowski bis Queck - zum exzellenten Funker zu mausern.

Immerhin, der Funkverkehr war täglich 24 Stunden zu leisten und der Funker war zumindest nachts - völlig auf sich allein gestellt. Jörg Drobick weiß sich allerdings auch daran zu erinnern, dass

im Jahre 1983 einmal ein „scharfer Funkspruch“ ankam, ein mittels M125 MN Fialka chiffrierter Wetterbericht.

Stolz war Günther Schmidt auf seine Mechaniker für Nachrichtentechnik. Er erinnert sich: „Eine weitere Perle in der Funkzentrale war Stabsoberfähnrich Wilfried Hacker. Sein

Motto lautete immer ,Geht nicht gibt`s nicht’“ Seine Aufgabe bestand in der Organisation und Durchführung der Wartung des gesamten Bestandes an Funktechnik im Schutzbauwerk und der Sendestelle

„Funkerberg“ (8 KW-Sender und Richtfunk) bei Trebbin, eingeschlossen die Richtfunktechnik. Letztgenannte war installiert, kam jedoch aus Gründen des Schutzes vor der Aufklärung nicht zum Einsatz.

Die sich in einem oberirdischen Tarnaufbau befindliche Richtfunkantenne wurde nie ausgefahren. Zwecks Überprüfung der Einsatzbereitschaft und Funktionsfähigkeit erfolgte nur der empfangsseitige

Richtfunkbetrieb. Dazu wurden auf befohlenen Frequenzen und Kanälen Informationen von der Hauptrichtfunkzentrale auf dem Fernseh- und Richtfunkturm Stülpe des Schmalbandrichtfunknetzes der Partei

(in Rechtsträgerschaft der NVA bis 1985/86) ausgestrahlt. Die Station in Stülpe lag zwar topographisch günstig auf einem Hügel (Golmberg) - dieser aber wiederum direkt an der Schussbahn eines

Schießstandes der Sowjetarmee. Deshalb musste vor der Anlage eine hohe, einen Meter dicke Stahlbetonwand errichtet werden.

|

Funkzentrale

Das Senden von Funksprüchen erfolgte unter besonderer Beachtung der Geheimhaltung des eigenen Standortes. Deshalb lagen die Standorte der

genutzten Sendeanlagen mehr oder weniger weit weg von Hennickendorf

|

| |

SAS- und Chiffrierzentrale (SCZ)

Die SAS- und Chiffrierzentrale, anfangs noch als Spezialnachrichtenzentrale (SNZ) bezeichnet, wurde bis 1988 von Oberstleutnant Harald Steinbeiß geführt, ihm folgte 1989 Major Karl-Heinz Kirchner

In Fach- und Personalangelegenheiten wurde die SAS- und Chiffrierzentrale (SCZ) durch die Organe der 8. Abteilung (zuständig für das SAS- und Chiffrierwesen in der NVA) der

Verwaltung Nachrichten des MfNV geführt.

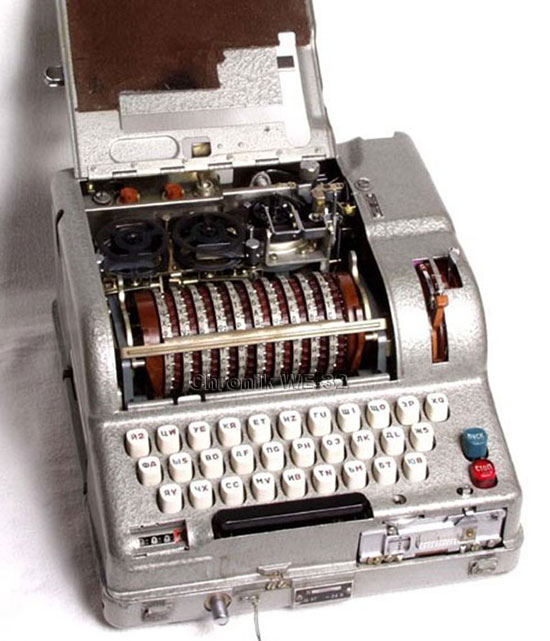

Abb. 4.14 In der HNZ-4 wurden zwischen 1978 und 1990 auch Chiffriermaschinen M-125 MN Fialka genutzt. (Foto: http://scz.bplaced.net)

Abb. 4.14 In der HNZ-4 wurden zwischen 1978 und 1990 auch Chiffriermaschinen M-125 MN Fialka genutzt. (Foto: http://scz.bplaced.net)

Die Hauptaufgabe der SCZ bestand in der Sicherstellung aller Arten von gedeckten Nachrichtenverbindungen, der verschlüsselten Fernsprech-, Fernschreib-, Funk- sowie der

Chiffrierverbindungen. Der Komplex war im Schutzbauwerk als separater Bereich (unterer Flurbereich 2) von allem anderen abgetrennt. Zugang zur Zentrale hatten nur die mit einer

Berechtigung des Zentralen Chiffrierorgans der DDR ausgestatteten Armeeangehörigen, also die Angehörigen der SCZ selbst, die Mitarbeiter der Rechenstelle und der Leiter Nachrichten.

Die Betretensberechtigung war nicht übertragbar. Zu Kontrollzwecken durften auch Angehörige des Zentralen Chiffrierorgans bzw. des MfS mit entsprechenden

Kontrollausweisen in die SCZ. Es versteht sich von selbst, dass auf die Angehörigen der SCZ als besondere Geheimnisträger ein scharfes Auge geworfen wurde. Da gab es nicht nur die alle

zwei Jahre durchzuführenden gedeckten Überprüfungen der Person; da hatte das MfS vorsorglich für jeden auch eine so genannte Personensuch- und Hinweiskartei F 401 angelegt.

Neben den kanalgebundenen Verschlüsselungsgeräten für die Fernsprech-, Fernschreib- und Funkverbindungen kamen unter anderen auch reine Chiffriergeräte zum Einsatz.

• An kanalgebundenen Verschlüsselungsgeräten waren vorhanden: (Stand 1985)

4 Stück SFe T-217 M ELBRUS,

9 Stück SFs T-206 MT WESNA,

12 Stück Ch. T-310/50 ARGON (Nachfolge der 12 St. T-353 DUDEK).

• folgende nichtkanalgebundene Chiffriertechnik kam zum Einsatz:

M-125-MN FIALKA,

M-105 AGAT,

M-130 KORALLE (bis 1983).

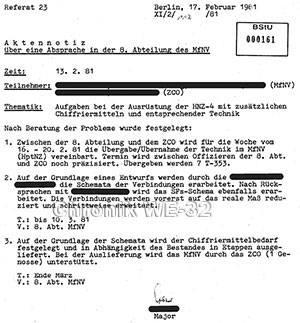

(a) SFs T-206MT, (b) M-130 KORALLE, (c) SFe T-217M ELBRUS

(a) SFs T-206MT, (b) M-130 KORALLE, (c) SFe T-217M ELBRUS

(Fotos: http://scz.bplaced.net)

|  |

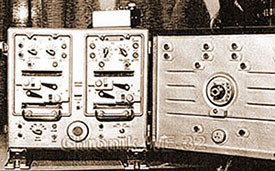

Abb. 4.15 Aktennotiz des Zentralen Chiffrierorgans aus dem Jahre 1981 zur Übergabe von 7 Verschlüsselungsgeräten T 353 an die HNZ-4

(Quelle: Archiv BStU)

|

T-310/50 mit Prüfrechner PR-310 (Foto: http://scz.bplaced.net) |

In der SCZ der HNZ-4 waren bis zum Jahre 1980 zwei Geräte T 353 und ab 1981 insgesamt 12 Chiffriergeräte im Einsatz. Ein erneuter Austausch von Chiffriergeräten erfolgte Mitte der

80er Jahre mit dem Einsatz der kanalgebundenen Geräte des Typs T 310/50. Zeitgleich mit dem Einsatz dieser Geräte erfolgte die Einführung der elektronischen Fernschreibmaschine F-1300.

In der SFs Zentrale wurden die SAS-Fernschreibmaschinen weiter mit den T-63 betrieben. Die Offene Fernschreibstelle hatte beide Systeme sowie ein abgesetztes Bediengerät für die T-310/50. Damit war der Fernschreiber in der Lage, mit der T-310/50 chiffrierte Fernschreiben zu empfangen und zu senden.

Eine Besonderheit für die HNZ-4 ergab sich daraus, dass die SCZ hier vor Ort über eine eigene SAS- und Chiffrier-Instandsetzungswerkstatt verfügte.

Abb. 4.16 Chiffriertechnische Innenansichten: (a) Fernschreibmaschine T-63; (b) T-353 DUDEK polnisches Chiffriergerät, wurde ersetzt durch die T-310/50; (c) geöffnete elektronische FS-Maschine F-1300; (d) Detail der T-205 WECHA SAS Fernschreibtechnik. (Quelle: Archiv http://scz.bplaced.net)

|

SAS- und Chiffrierzentrale (SCZ), vormals Spezialnachrichtenzentrale

|

| |

Die Rechenstelle der HNZ-4

Im ersten Untergeschoss befand sich die von Oberfähnrich Wolfgang Gramer geleitete Rechenstelle.

Diese war mit Rechentechnik des im „Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe“ (RGW) angestrebten einheitlichen und untereinander kompatiblen Datenverarbeitungssystems ESER

(im Auskunftsbericht 1990 ist die Rede von einem Arbeitsplatzrechner A 5120) und einem Datenchiffriergerät (SDa) ausgerüstet. Hinzu kamen ein A0-Paralleldrucker, diverse

Wechselplattensysteme, Bandlaufwerke, Monitore, Lochleser und -stanzer.

|  |

| Abb. 4.17 Der Arbeitsplatzrechner A 5120 | Datenchiffriergerät T-226DM |

| (Fotos: http://scz.bplaced.net) |

Training höherer Stufen der Gefechtsbereitschaft und dabei erkannte Probleme

Mehrmals wurden die Alarmierung und Verlegung der Kräfte des MfNV aus dem Raum Strausberg heraus trainiert. Um die eigentliche Bunkeranlage nicht zu dekonspirieren, wurde

zusätzlich bei Groß-Köris / Streganz ein Trainingsobjekt gebaut. Hier fanden auch die Übungen „Meisterschaft“ statt.

Auch in Streganz konnten die Vorgesetzten Erfahrungen in Sachen psychischer Belastung unter beengten Verhältnissen sammeln. Denn was für die Wartungs- und die Nachrichtensoldaten im Schutzbauwerk

Alltag war, war für den einen oder anderen operativen Offizier aus dem höheren Stab ungewohnter Stress. Es zeigte sich, dass gerade das Prozedere des Durchlaufens und immer wieder Verharrens in

den Eingangsschleusen unter vollständiger Schutzausrüstung vor der nachfolgenden Entaktivierung oder Entgiftung bei manchen Offizieren durchaus auch Panikzustände auslösen konnte.

Im Ernstfall hätte gerade hier nichtfachgerechtes Verhalten schnell auch tödlich ausgehen können (für letzteren Fall gab es ja sogar eine GVS-Dienstvorschrift über das Lagern und Entsorgen der

Toten in Schutzbauwerken).

Bei den Alarmierungen stellte sich schnell auch in der Praxis heraus, dass die Führungsstelle Hennickendorf einfach zu weit entfernt vom MfNV lag. Lediglich die zukommandierten

Nachrichtenkräfte aus dem NR-2 (bzw. später 2. NBr) Niederlehme zur Besetzung der Abgesetzten Funksendestellen (AFS) waren rechtzeitig vor Ort. Zu berücksichtigen war außerdem, dass im Falle

höherer Stufen der Gefechtsbereitschaft die Ost-West-Trassen durch die Verbände der Sowjetarmee blockiert worden wären.

*

Nur noch einmal kam der Minister für Nationale Verteidigung nach der Einweihung des Schutzbauwerkes nach Hennickendorf und brachte gleich einen größeren Tross seiner

operativen Offiziere mit.

Die Genossen Generale und Oberste konnten bei diesem Besuch Ausstattungswünsche ihrer möglichen unterirdischen Arbeitsbereiche äußern. Ein Augenzeuge: „Die durften schon sagen, wie viele Bleistifte wo zu liegen hatten“.

|

Viele Jahre später zog auch zeitgemäße Rechentechnik in das Schutzbauwerk ein.

Probleme mit den langen Anmarschwegen, die den Führungskräften / Operativ die Einhaltung der vorgebenen x-Zeiten nahezu unmöglich machte

„Die durften schon sagen, wie viele Bleistifte wo zu liegen haben“

|