- Nichtveröffentlichte Erinnerungen - © Hertwig und Co. / 2008, ergänzt 2018, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3. Planung und Bau des Schutzbauwerkes 16 / 017 Die künftige Hauptführungsstelle des MfNV bei Hennickendorf sollte das erste in der DDR gebaute eigene große Schutzbauwerk werden.

(in der Folge wurde in Tessin bei Rostock noch eine Anlage des gleichen Typs errichtet. Die Projektunterlagen sind beinahe identisch.

Bei anderen Anlagen wie in Harnekop, Garzau oder Prenden konnte auf die grundsätzlichen Erfahrungen zurückgegriffen werden). Zahlen und Fakten zum Schutzbauwerk 16/017

Wichtige Maße:

Schutzeigenschaften: Schutzklasse A; Druckwellenbelastung 2 Mpa (20 kp/cm2) Berechnet wurde die Widerstandsfähigkeit des Schutzbauwerkes gegenüber Erd-Kernwaffendetonation in folgenden minimalen Entfernungen vom Epizentrum der Detonation:

Die Resistenz gegen konventionelle betonbrechende Bomben betrug P = 5000 kp, der Beschleunigungsschutz 23 g auf 1,5 g. Schutzmaßnahmen gegen den Elektromagnetischen Impuls nach einer Kernwaffendetonation waren vorhanden. Kapazität: 300 Personen. Die Unterbringung weiterer 50 Personen wäre möglich gewesen.

Abbildung 3.1 Auf den Reißbrettern der AGS Dresden entstanden die Zeichnungen für ein zweigeschossiges Schutzbauwerk und einer überkragenden Zerschellschicht. Querschnitts-Skizze: P. Bergner Zwar gehörte das Errichten von Schutzbauten und Bunkeranlagen an sich schon viele Jahrzehnte zur militärischen

Ingenieurbaukunst (Stichworte: Maginot-Linie oder „Wolfsschanze“), dennoch betraten mit dem Bauvorhaben 16 / 017 die beteiligten

Projektanten und Ingenieure ein für sie absolutes Neuland. Der besondere Anspruch an die künftige Hauptführungsstelle bestand darin,

dass das Bauwerk seine Nutzer auch vor den Wirkungen von Atomwaffen schützen sollte. Aus den bekannten Faktoren einer Kernexplosion

(Druckwelle, Licht- und Hitzestrahlung, freigesetzte Radioaktivität und letztlich der elektromagnetische Impuls) galt es, entsprechende

Ideen und Technologien für den Schutz des Personals sowie das zuverlässige Funktionieren aller Bestandteile des Bauwerkes abzuleiten

und auf die Reißbretter zu bringen. Im Detail können an dieser Stelle nicht all die geforderten Schutzeigenschaften aufgeführt werden.

In jedem Falle verbirgt sich hinter „Schutzklasse A“ der höchste Schutzgrad eines solchen Bauwerkes.

Zumindest eine Vorgabe für den Schutzbau kam - wie schon angedeutet - vom obersten Bauherrn persönlich. Minister Hoffmann äußerte seine Vorstellungen, welche Arbeitsräume er für wieviel Mitarbeiter benötige. Der operative Arbeitsbereich umfasste insgesamt 43 Räume, davon 29 Einzelräume, 13 Zwei- beziehungsweise Dreimannräume und einen Beratungsraum. Außerhalb des Schutzbauwerkes gab es im Block 5 auch noch 19 operative Arbeitsräume. Erste Arbeiten waren die Rodung eines Waldstückes neben der Kaserne in Richtung des Dorfes, die Bohrung eines 70-Meter-Brunnens und der Bau

eines Abwassersammlers. Für die Gründungsarbeiten der Bodenplatte wurde ein 80 mal 80 Meter großes Baufeld etwa 5 bis 6 Meter tief

ausgehoben, auf der Zwischenebene wurden dann zwei Baukräne aufgestellt.

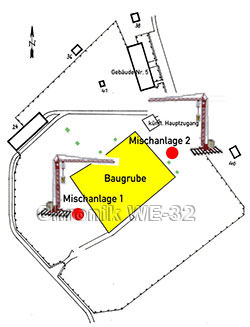

So zeigte sich zum Beispiel recht schnell, dass entgegen der Berechnungen, die benötigten Beton-Mischerkapazitäten nicht ausreichten. Neben der Mischanlage 1,

die etwa dort stand, wo sich Ende der 70er Jahre der nachträglich eingebaute Montage- und Wartungsschacht befand, wurde einige Meter links des vorgesehenen

Hauptzuganges eine weitere Mischanlage eingerichtet.

Als sich Verteidigungsminister Heinz Hoffmann während der Bauphase zu seiner ersten Visite angekündigt hatte, wurde ein

besonders unansehnliches Stück Betonwand im Dispatcherraum kurzerhand mit einer Schilfmatte abgedeckt. Nun erregte just diese Matte die

Neugier des Ministers und beinahe hätte der „das gute Stück“ beiseite gezogen. Einer vom Bau konnte den hohen Gast gerade noch davon

abhalten - indem er ihm vorflunkerte, dass diese Schilfmatte wegen eines speziellen Aushärtungsverfahrens des Betons dort hängen müsse und

auf keinen Fall verschoben werden sollte. Der Minister glaubte es wohl, war er doch Soldat und kein Bauingenieur. Weniger belustigt hingegen zeigte er sich während der gleichen Visite im Bunker, als einer der Elektriker von weiter oben in der Aufregung seinen Schraubenzieher fallen ließ, der dann knapp vor des Ministers Füße landete. Ob die Frage „Das ist wohl ein Anschlag“ eher humorvolle Spitze oder doch ernst gemeint war, ist nicht überliefert. Die Leute vom Personenschutz werden es gewiss genauer untersucht haben. |

1965: Ministerbefehl GKdos Va/245/65 - die Geburtsurkunde für den ersten eigenen Großbunker der DDR Ohne eigene Erfahrungen auf ingenieurbau-technischem Neuland Geplant waren für die künftige Hauptführungsstelle des Ministers 43 geschützte Arbeitsräume - alles andere im Bauwerk diente der Sicherstellung dieser Arbeit. Baupfusch gab es schon damals. Aufwändig musste am Bau immer wieder korrigiert werden Am 1.2.1969 nimmt OSL Werner Gohlke seine Tätigkeit in Hennickendorf auf 1969: Ministerbesuch auf der Baustelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

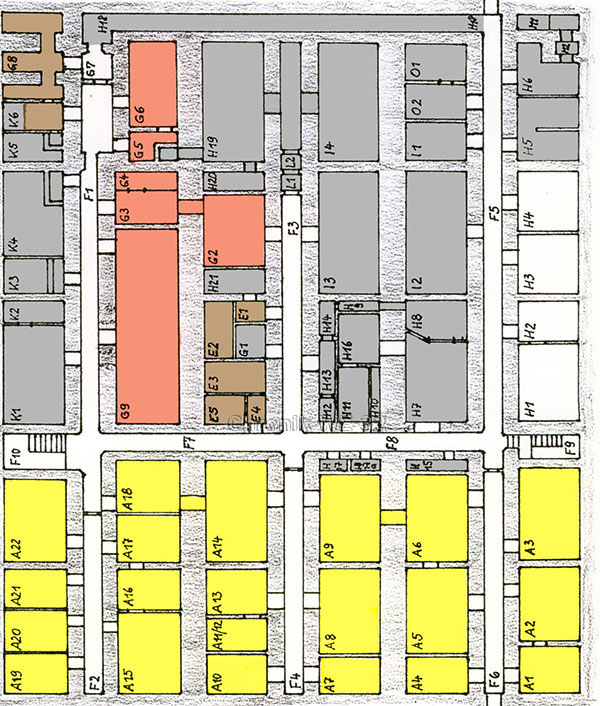

Im Folgenden: grafische Übersichten zu den beiden Etagen des Schutzbauwerkes 16/ 017 (aus dem Archiv te Kock)  Abbildung 3.5 Das 1. Untergeschoss des Schutzbauwerkes umfasste vor allem den Schleusentrakt (grün gezeichnet) sowie die operativen Arbeitsräume - mit B, C und D beschriftet. Der B-Bereich war als Chefbereich vorgesehen. Grau gezeichnet: Versorgungstechnik (Elektrik, Wasser, Klima, Schutz); Rot: Medizinische Einrichtungen, Orange: Teile der Verpflegungseinrichtung, Braun: Sanitärbereiche  Abbildung 3.6 Das 2. Untergeschoss des Schutzbauwerkes umfasste vor allem den Nachrichtenbereich (gelb gezeichnet). Grau: Versorgungstechnik (Elektrik, Wasser, Klima, Schutz); Orange: Verpflegungseinrichtung, Braun: Sanitär- und Fäkalbereiche. Herzstück zur Steuerung aller technischen Prozesse: Der 24 Stunden am Tag besetzte Arbeitsraum des Dispatchers (I3) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Von Ende 1969 an bis ins Frühjahr 1970 hinein erfolgten durch verschiedene Kommissionen die Überprüfung

der Funktionsfähigkeit des Bauwerkes und seiner technischen Parameter und Schutzwirkungen. Zu jenen Prüfungen gehörte auch, eine fiktive,

300 Personen umfassende Bunkerbesatzung für eine Woche lang im Bauwerk einzuschließen. Vielen kamen die sieben Tage wie eine halbe

Ewigkeit vor, zumal sie „wie im Spätherbst“ in die Unterwelt hinabstiegen und beim Wiederherauskommen plötzlich Schnee sahen. „Der Aufbau, die Konstruktion und die technische Ausrüstung des Hauptbauwerkes entsprechen dem derzeitigen

wissenschaftlich-technischen Höchststand. (Diese Einschätzung wurde auf der Grundlage des Projektes17 durch sowjetische Spezialisten

anläßlich einer Konsultation im Oktober 1969 bestätigt). Die Ausstattung mit Mobiliar basiert im wesentlichen auf dem Ausstattungskatalog

der NVA. Eine Begrenzung der Nutzungsmöglichkeiten ergab sich auch daraus, dass zwar das Hauptbauwerk fertiggestellt, aber die Abgesetzten Sendestellen 1 und 2 sowie der Anlaufpunkt mit Hubschrauberlandeplatz noch nicht einsatzbereit waren. Dort sollte der Abschluß der Arbeiten - etappenweise - bis Ende November 1970 erfolgen. |

1969/70: Mehrmonatige Überprüfungen der Funktionsfähigkeit des Bunkers und seiner Anlagen, unter anderem auch durch

russische Spezialisten Einschätzung 1970: Die Führung aus dem Bauwerk ist ab 1. Juni 1970 in begrenztem Umfang möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

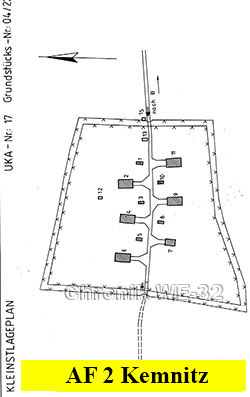

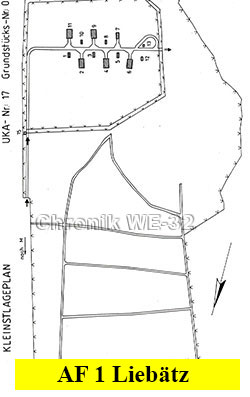

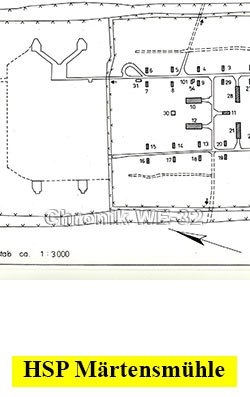

Zum Schutzbau 16 / 017 gehören folgende Nebenanlagen

Weiterhin, nahezu baugleich für mobile Funksende- und Nachrichtentechnik: • Eine abgesetzte Funk-Sendestelle (AF 1); ca 7 km. entfernt

• Eine abgesetzte Funk-Sendestelle (AF 2); ca. 12 km entfernt

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zum Übergabeprotokoll gehörten 12 Zusatzdokumente. In der Anlage 10 (GVS A 154609) erfolgte eine „Aufstellung der Restarbeiten und Mängel am Objekt 17, die bei der

Übergabe / Übernahme festgestellt wurden“ und in Anlage 11 wurden Empfehlungen der Übergabe- / Übernahme-Kommission ausgesprochen. Dort ist unter anderem zu lesen:

„Bis zum 31.05. 1970 ist die Frage der Ungezieferbekämpfung durch den Chef der Verwaltung Spezialbauten in Zusammenarbeit mit dem Chef der med. Verwaltung und dem Kommandanten

der Wartungseinheit 17 zu lösen und weitere Manahmen für die prophylaktische Ungezieferbekämpfung festzulegen.“ Gemeint waren damit vor allem die in der Bauphase in den

Schutzbau eingedrungenen Ratten und Mäuse. Die Nager fanden hier viele Essensreste, die von den bestens versorgten Baupionieren achtlos liegen gelassen wurden. Die Variante,

die unerwünschten Bewohner kammerjägermäßig mit Begasungen zu beseitigen, erwies sich als nicht realisierbar - die Gefahr, nicht alle toten Kadaver in den langen und schwer

zugänglichen Röhren und Schächten bergen zu können, war nicht auszuschließen. Am Ende erfüllten im Hochtechnologiebauwerk ganz gewöhnliche Ratten- und Mausefallen diese Aufgabe. „Auch einige Probleme der Dichtung des Bauwerkes gegen Sickerwasser konnten nicht gelöst werden. Obwohl in den 80er Jahren selbst die

Zerschellschicht freigelegt und mit ,Schweinehaut’ neu beklebt worden war, trat Sickerwasser im Bereich einer technologisch bedingten Fuge durch die Decke. Ich hatte Mitte

2001 eine Möglichkeit zur Besichtigung der Anlage erreicht. Natürlich freute ich mich, den Chef des Bereiches Spezialbauwesen und den letzten Kommandanten dieses

Bauwerkes mit in der Anlage zu haben. Wiederum zu deren ,Freude’ wurde dieser Zustand bei dieser gemeinsamen Besichtigung noch im inzwischen aufgegebenen Bauwerk festgestellt.“

(„Delphin“, S. 127f.) |

Im Dokument A 154 609 (GVS) wurde eine „Aufstellung der Restarbeiten und Mängel am Objekt 17“ gelistet. Mancher Mangel konnte selbst ein Jahrzehnt später nicht wirklich beseitigt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Einige Details der technischen und sonstigen Ausstattung

Paul Bergner weiß zu berichten:

„Noch im November 1967 sollte zur Synchronisierung dieser Anlage ein Einkauf einer Schaltanlage für vollautomatischen Betrieb bei der Firma Still GmbH (Hamburg, Berzeliusstraße) im

Wertumfang von zirka 60.000 DM West ausgelöst werden.

Der Chef der Privatfirma D. aus Berlin, DDR, die den Einbau der DGA durchführte, sollte dazu Unterstützung für den Besuch in Westberlin erhalten. Es ging insgesamt um dem Kauf von fünf Drehzahlverstellmeterpumpen (davon eine als Reserve) mit elektrischer Drehzahlverstellung zu je 12.500 DM. Die DDR-Betriebe waren mit dem Bau derartiger Anlagen voll ausgelastet und hatten noch Planüberhänge auszugleichen.“

• Ausgeprägtes Neuland war der Einsatz der gefederten Fußböden und Auflager für wichtige Aggregate. Nach den Paul Bergner vorliegenden Unterlagen wurden insgesamt 2419 Federn in den Stärken zwischen 18 mm und 26 mm eingesetzt; davon waren 266 Stück Reserve. Ein Problem dabei bestand in der Tatsache, dass auf diesen „Plattformen“ gearbeitet werden musste. Damit nun nicht bei jeder Gewichtsverlagerung auf diesen Böden alles ins Schwanken geriet, wurden seitwärts in die Wände Bolzen eingelassen und mit Sollbruchstellen versehen. Insofern hätten diese Federn ihre Wirkung erst bei größeren Belastungen entfaltet.

„Die Ausstattung erfolgte projektgemäß. Bestehende Abweichungen vom Projekt sind geringfügig und wurden vom Beauftragten des Nutzers bestätigt. Die Qualität der

Ausstattung und deren Ausführung wurde für die Bedingungen eines Schutzbauwerkes mit gut eingeschätzt.“

In der Praxis sah das - zumindest noch im Jahre 1970 und dem nachfolgenden Jahrzehnt - so aus, dass einzig und allein der Arbeitsbereich des Ministers mit Teppichboden

ausgelegt war. Selbst seine Stellvertreter „mussten“ mit Linoleumbelag auskommen. Zudem wurde großer Wert darauf gelegt, dass sich im Falle eines atomaren Schlages auf

den Bunker und der damit verbundenen Erschütterungen das Inventar nicht in herumfliegende Geschosse verwandeln konnte. |

Spartanische Ausstattung oder „interhotelmäßige“ Unterbringung ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Da Bergner in seinem Kompendium „Delphin“ darüber berichtet, dass man bei einem Besuch 2001 in Hennickendorf im Nachhinein über den „Interhotelausbau dieses Bunkers um

1986 gelästert“ habe (siehe „Delphin“, Seite 128 oben), sind weitere Überlegungen zu dieser Problematik angebracht. |

Bereits 9 Jahre nach der Einweihung des Schutzbauwerkes 16 / 017: Ganz andere Nutzer im Blick der Oberen: Dokument GVS MfS 075 Nr. 1054/79 vom 31. Oktober 1979: „...bauliche Veränderungen erforderlich sind, um die Mindestanforderungen zur Unterbringung und Sicherstellung der führenden Repräsentanten zu gewährleisten...“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

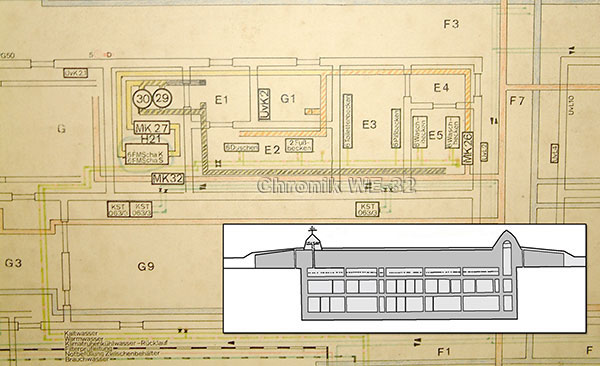

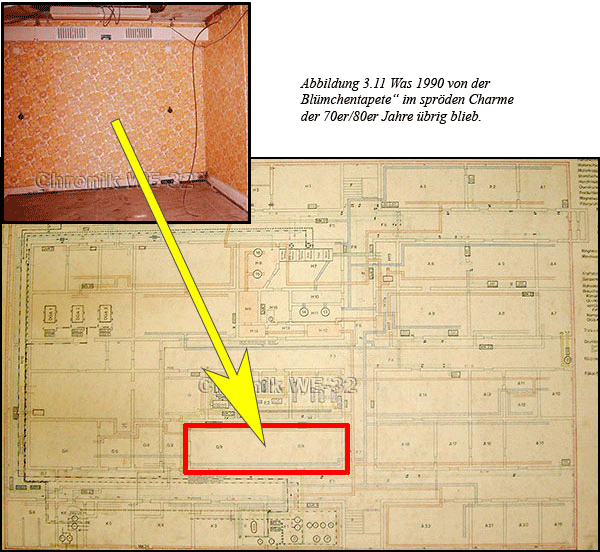

Abbildung 3.12 Ausschnitt aus einer Übersichtszeichnung des 2. Untergeschosses des Bauwerkes (rot umrandet: der Speisesaal G9)

Abbildung 3.12 Ausschnitt aus einer Übersichtszeichnung des 2. Untergeschosses des Bauwerkes (rot umrandet: der Speisesaal G9)